そうでは無い方はいつもありがとうございます!

ブログ主の「のめ」です!

みなさんと一緒にベーシスト目指してがんばります!

このブログでは、ベースをこれから始める人やベース初心者の方が役立つような情報を発信しています!

いざ、ベースを購入しようとした時に、皆様はどこで購入しますか?

楽器店、ネット通販、リサイクルショップ、フリマアプリ等々・・・

色々な場所や手段でベースを購入することができます。

その中でも、私がオススメするベースの買い方としては、ネット通販であると下記記事で紹介しました。

ただし、ネットでベースを買うとなると以下のような不安が出てくると思います。

- 予算内でかっこいいベース見つけたけど、スペックの見方が分からない

- 実際に商品が見れないから、どんな状態で手元に届くか不安

- せっかくの買い物だから失敗したくない・・・

特に初めてベースを買う初心者の方は、より一層不安に思うでしょう。

そのため、この記事ではベースを買う時に失敗しないようにベースの見分け方を説明します!

この記事を読めば、ベースを買う時に確認すべき点を理解することができます。

よって、ベースを買って失敗する可能性がグッと減らすことができます!

ネット通販は、イシバシ楽器さんのオンラインショップでベースを購入することができます!

イシバシ楽器オンラインショップは、全国各地のイシバシ楽器店舗で取り扱っている楽器・音楽機材を取り扱っているため、品揃えがピカイチです!

また、1万円以上で送料無料やローン48回分割払いまでなら金利0円等の大変お得なキャンペーンも実施中!

↑イシバシ楽器オンラインのホームページはこちらから

それでは本題に移りましょう!

結論!7項目だけチェックすればOK

早速購入時に確認すべき点をお伝えしてしまいます!

下記7項目をチェックしておけば、失敗することはありません。

それでは、この7項目に従ってどのように確認するべきかを項目別に解説します!

実際のネットの画面を参考に説明するので、購入する感覚で見ていただければと思います。

①新品か中古か

まずは最初に確認する項目、「新品か中古か」です。

皆さんが持っているスマホやゲーム機のように、ギターやベースもずっと持ち続けている人もいれば、途中で別の機材に乗り換えたり、飽きてしまったりで弾いていなかったりすると、その楽器を売る人もいます。

その売られた楽器が「中古」となるのですが、中古の楽器は楽器屋さんでも売っていたり、リサイクルショップやフリマアプリでも買うことができます。

そして、多くのネットショップでも取り扱っているところがあります。

そのため、楽器の購入を検討するほとんどの人は、中古の楽器を一度は目にするのではないのでしょうか。

さて、皆さんは「新品」と「中古」、どちらのベースを購入したほうが良いと思いますか?

例えば、ネット上に全く同じメーカー・見た目のベースが出品されていたとして、新品が「10万円」中古が「3万円」で出品されていました。

これをどっちか購入するとします。

中古品を「安いから」というだけで購入するのは、損をするリスクがかなり上がります。

その理由を説明しますので、しっかりと抑えておきましょう!

不具合があったり、故障しやすい

その理由としては、中古品は不具合があったり、故障しやすいからです。

中古品は、お店で売られる前は別の人が使用していたので、その人が何年使用していたか、どのくらい丁寧に扱っていたかで状態が大きく変わってしまいます。

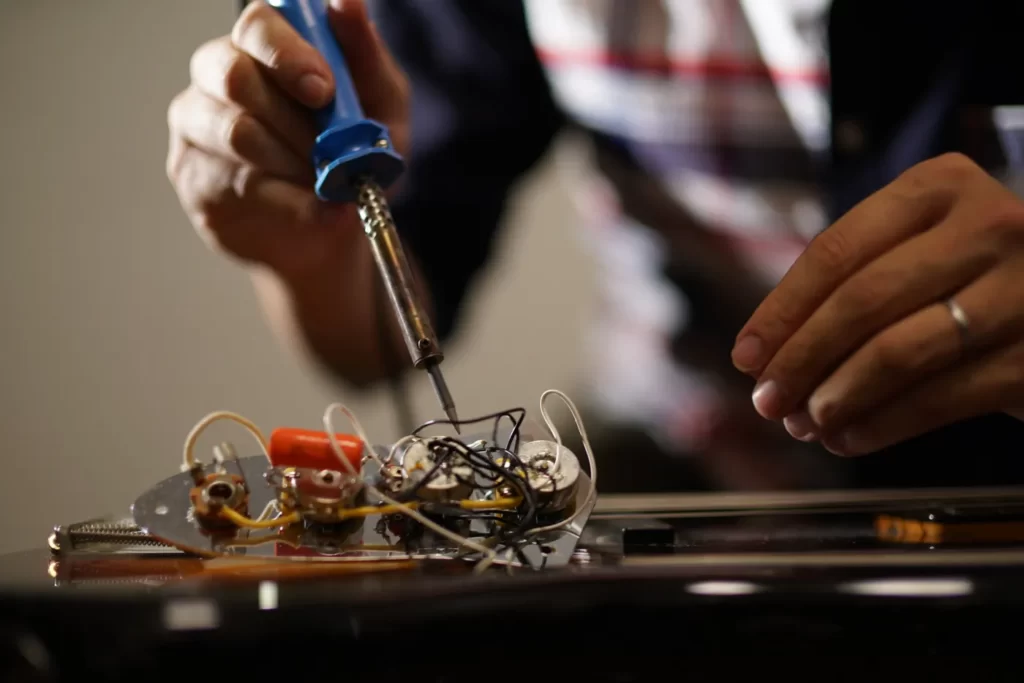

例えば、前の人がメンテナンスもせずに湿気の多い場所や、温度変化が激しい場所で長期間保管していたとすると、ネック(指で押さえる首の部分)が反っていたり、電気回路がショートしやすくなっていたりします。

当然、そんな状態ではきれいな音は出せないですし、アンプに繋いでも音が急に鳴らなくなったという不具合や故障が起きてしまいます。

ただし、本当にそれをする価値があるか見極められれば、の話です

修理をする場合は、主に楽器屋さんに持ち込むことになります。

まず、この時点で持ち込むまでの移動費や時間を費やします。

肝心な修理費ですが、楽器店によって異なるので今回は大手楽器店の島村楽器さんのリペア(修理・調整)料金表を代表に確認してみましょう。

例として、ネックがかなり反っており、アンプから音も鳴らなくなってしまった場合の修理費が下記になります。

※あくまで参考値なので、実際は状態によって値段は異なります。

全体調整:\6,490~

ネック矯正:\13,750~

フレットすり合わせ:\12,650~

断線:¥1,980~

ジャック交換:¥2,750~

計:¥3,7620~ +持ち込みの諸経費

いかがでしょうか?

この条件だと最低でもこのくらいはかかってしまう、ということです。

めちゃくちゃ安く買っても、結局新品と3万程度しか変わらなくなるのか…

しかも、国内での製造が終了してしまって交換パーツの取り寄せが困難であったりするとさらに修理費は増えます。

また、あくまで「故障した部分のみ直した」だけになるので、またすぐに他のパーツが故障したりする可能性も大いにありえます。

そうなると、結局新品で買った方が長年使えて、かえってそっちのほうがお得だった、ということにもなりかねません。

もちろん、世の中には修理代を払う価値がある中古のベースもあります。

ただそれは、きちんとその価値を見極めて、そのベースの良さを十分に引き出せるベーシストが購入するようなベースです。

そのため、中古のベースが修理費がかかってでも購入すべきベースなのか、きちんと見極められないうちは、新品のベースを購入するのが間違いなく良い選択だと思います。

②弦の本数

続いて確認すべき点は、「弦の本数」です。

これはベースを見れば一目で分かるところですね。

先に結論からお伝えすると、初めは4弦ベースを購入するのが間違いないです。

その理由含め、下記に基本から説明しますので、知っている人は飛ばしてOKです!

ベースの弦の基本

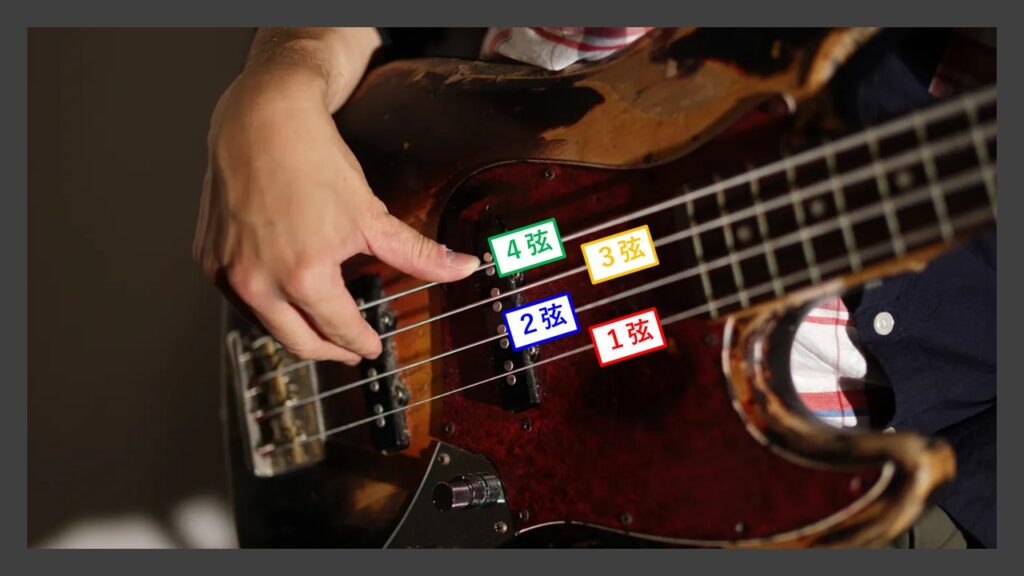

ベースという楽器は、基本4本の弦が張られているものがスタンダードになっています。

これらの弦は数字で割り振られており、弾く体勢(↓の写真の体勢をイメージしてください)のベーシスト側から順に4弦・3弦・2弦・1弦と数字が下がっていきます。

そして、弦の太さもそれぞれで異なっており、4弦が最も太く、1弦に向かうに連れて徐々に細くなっています。

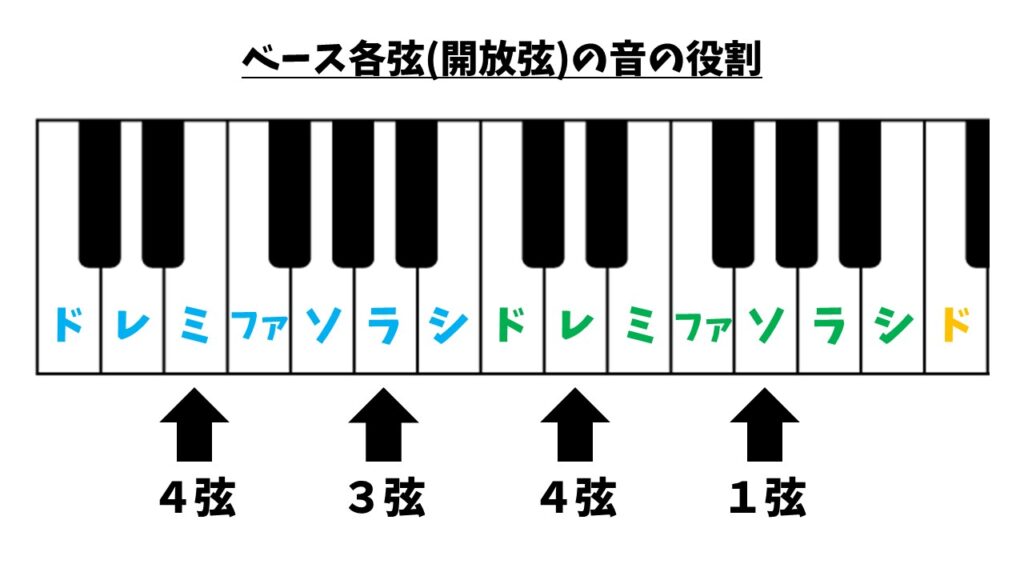

これは、各弦それぞれに「基準としてドレミファソラシドの中からこの音を鳴らしてね」という役割があるからです。

ちなみに、この基準な音というのは、弦を押さえずに弾いた時に鳴る音です。

これを「開放弦」といいます。

4弦の開放弦が「ミ」の音になる、ということですね。

このあたりはその内詳しく説明するので、今回は「ふーん」くらいに思っておいてください。

この説明をした理由は、実はベースには4弦の他にも5弦ベース・6弦ベースといった、いわゆる「多弦ベース」というものが存在します。

同じベースだから、という理由で考えずに多弦ベースを購入すると、結果後悔することになるかもしれません。

その理由を説明する前に、多弦ベースとは何なのか説明します!

この多弦ベースを説明するには、4弦ベースの基準の音の説明をしないと分かりづらいので、先に説明させていただきました。

多弦ベースとは

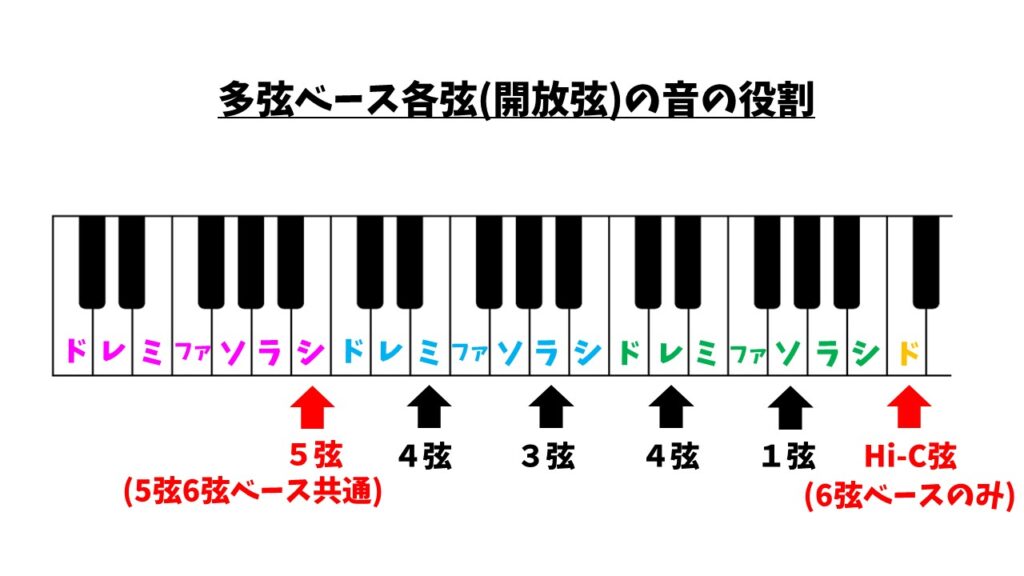

5弦・6弦ベースとは下の絵のようなベースです。

見て分かる通り、5弦ベースは弦が5本、6弦ベースは弦が6本ありますね。

要するに、4弦ベースに弦が足されている訳ですが、その弦にも基準となる音の役割が決まっています。

こちらも同じように、鍵盤の図でご説明します!

5弦ベースは4弦よりも低い音を出せるようにするために、4弦よりも太い弦が5本目として追加されます。

シンプルにそれが5弦となります。

ただし、ややこしいのが6弦ベースです。

6弦ベースは5弦も太い弦が1本追加されると思いきや、1弦よりも細い弦が1本追加されます。

通称「Hi-C弦」です。※名前の由来は語ると長くなるので割愛します。

なぜ、5弦より太い弦にしないのかというと、5弦より低くすると人間が聞こえる音よりも低くなってしまうので、楽器として意味を成さないというのが1つ。

もう一つは、太すぎて弦を張ることができないという単純な理由です。

そのため、5弦ベースより高音に音域を広げたい、というニーズに応えたのが6弦ベースになります。

6弦ベースなら一番太い弦を6弦と言いたいところですが、上記の理由もあって一番太い弦は5弦、一番細い弦はHi-C弦となるということです。

なんで4弦ベースが間違いないって言ったの?

その理由も説明しますね。

理由①:弦が増えるとネックが太くなるから

先ほど説明した通り、多弦ベースは4弦ベースを基に弦が追加されます。

当然、弦を追加するならば、それを押さえられるようにするために、指盤も追従して広げないといけません。

そうすると、ネックが必然的に太くなります。

ネックが太いと、指を手前側まで深く持っていかないと弾けないので、単純に4弦よりも弾きにくくなります。

女性の方や手が小さめの方は、よりいっそう弾きにくくなると思います。

せっかくベースを始めるのに、弾きにくいとなかなか上達できませんよね。

それであれば、左手でしっかりホールドできる4弦の方が弾きやすいため、初めてのベースにはオススメです!

理由②:だいたいの曲は4弦ベースで弾けるから

ベースを始めたら、大好きな曲のベースをコピーしたいですよね!

邦楽の名曲や、最近流行りの曲はほとんど4弦ベースでコピーすることができます。

中には、5弦ベーシストが弾いている曲だと5弦の音が出てきて、4弦ベースではコピーできない箇所もありますが、基本は部分部分であり、4弦ベースでも弾ける音で曲のほとんどを占めています。

そのため、その箇所のみ1オクターブ上の音を弾けば、完コピではないものの曲として成り立つので問題ありません。

メタルやラウドロックなど重圧感ある曲調をコピーしたい場合だと、5弦ベースを使用したほうがいいこともありますが、「5弦ベースでないとダメだ!」という明確な理由が無い限りは、4弦ベースを購入することをオススメします。

理由③:4弦ベースよりも値段が高くつく

シンプルに、多弦ベースは4弦ベースよりも値段が高くなります。

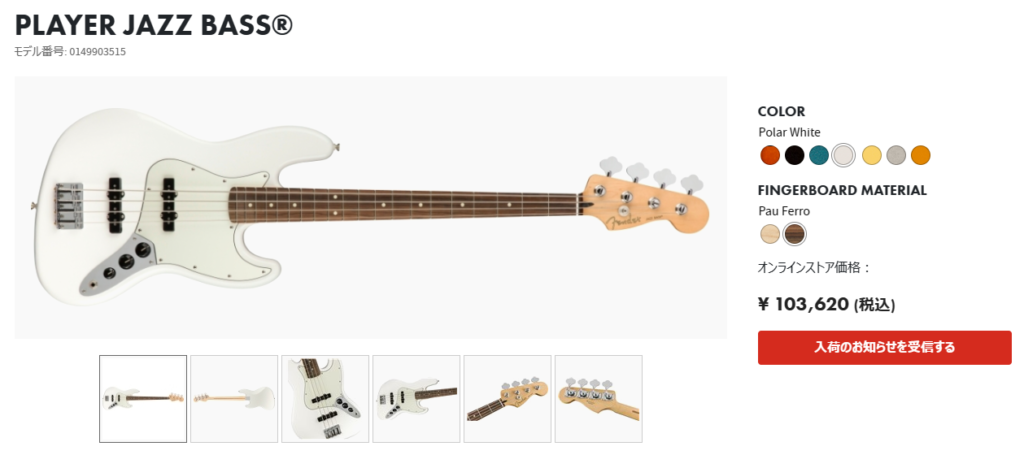

まずは下の図をご覧ください。

こちらは有名メーカーFENDERが販売しているジャズベースです。

4弦ベースで10万ちょっとくらいですね。

それでは5弦ベースではいくらになるでしょうか?

約12万円です。

4弦ベースから約2万円高くなりました。

基本は4弦ベースが基本にあるので、そこから5弦を弾けるようにネックやヘッドを変えたり、5弦の音を拾えるようにピックアップ(音を拾うマイクのようなもの)の調整をしたりという、5弦に合わせた対応をしなければならないため、4弦ベースよりも高くなる、というわけです。

今回はFENDERのベースを例に出したので、あくまでこの差額は例としてみてください。

ただし、この値段が高くなった分を払ってでも、5弦特有の低い音を弾きたい!という人は5弦ベースを買うべきです。

この記事では多弦ベースを否定したい訳ではありません。

前述にもある通り、「多弦ベースでないとダメな理由」がはっきりしていれば、多弦ベースを購入する価値は大いにあります。

どういう音が出したいか、という自分の要望に沿うように、4弦ベースなのか多弦ベースか選ぶようにしましょう!

完全に5弦の虜になってます(笑)

③右利き用か左利き用か

これも見たら分かる系の項目ですが、たまーに間違って右利きなのに左利き用のベースを買う人もいるので一応ちゃんと確認しておきましょう!

下の絵をご覧ください。

こちらは「イシバシ楽器オンライン」さんで出品しているベースの右利き用と左利き用の比較です。

ネットでの購入は、イシバシ楽器さんのオンラインショップで購入ができます!

イシバシ楽器オンラインショップは、全国各地のイシバシ楽器店舗で取り扱っている楽器・音楽機材を取り扱っているため、品揃えがピカイチです!

また、1万円以上の商品は送料無料や、3万円以上かつ月々の支払3000円以上でローン36回分割払いまでなら金利0円等の大変お得なキャンペーンも実施中!

↑イシバシ楽器オンラインのホームページはこちらから

絵を見ると、右利き用のベースに対し、左利き用のベースは完全に反転した形状になってますね。

そのため、一番分かりやすい見分け方としては、ノブ(ボリューム等をコントロールする部分)が右にあれば右利き用、左にあれば左利き用です。

このことをしっかり押さえておけば、間違えることはないでしょう!

ここからは補足ですが、左利きの人が右利き用のベースを弾いていることも結構あります。

理由としては、左利き用のベースはどうしても右利き用よりも流通している本数が少ないという点です。

そのため、左利きの人は将来を見越して右利き用のベースを買ってしまうのはアリです!

書道でも左利きの人は右手で筆を持ちますよね。

楽器もどうしても比率が多い右利き用を優先に作られるので、右利き用のベースを弾けた方が、ベース選びの選択範囲が広がるでしょう。

最初の1本目を右利き用にしても、どっちも最初は基礎練習からスタートするので、正直あまり変わらないと思います。

左利きの人は、ご自身の好みに合わせてどちらかを選んでください!

④座って弾ける形状か

お次は形状について。

以前の記事では自分の好きな見た目のベースを買うべき!と豪語しておりました。

ただし、1点選ぶときに注意したほうが良い項目があります。

それは「座って弾ける形状かどうか」です。

基本ベースを練習する時は座って練習します。

ストラップを付ければ立って弾くことはできますが、だいたいバンドでのスタジオ練習か、ライブをする時くらいしかあまり立って弾くことって正直ありません。

特に初心者のうちは、たくさん基礎練習が必要なので当分は座って弾くことになると思います。

ということは、初心者の人は座って弾けない形状のベースを買ってしまうと、練習できずに詰む、ということです…。

それは、通称「変形ベース」と言われる特殊な形をしたベースを指します。

こんな感じ…

かなり個性的な見た目ですよね!

おそらく好きな人はめっちゃ惹かれると思います。

左のベースはまだかろうじてくびれがあるので座って弾けなくもないですが、やはり普通のジャズベースとかに比べると弾きにくいと思います。

右に関しては太ももから滑り落ちるのが確定ですね…。

モチベーションを上げるために、好きな見た目のベースを買ってほしいのは山々なんですが、このような変形ベースに関しては立って弾けるようになってから購入するようにしましょう!

⑤ベース本体の長さ

スケール長について

ここからはパッと見では分からない項目になってきます。

これらはちゃんと製品の仕様の詳細を見ないといけません。

まず見極めるべきは、ベース本体の長さになります。

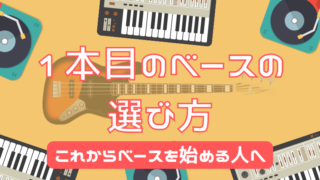

通称「スケール長(弦長)」と呼び、ネックの頂点からブリッジ(ベースの下側にある弦を支持する部分)までの長さを指します。

結論からいくと、ロングスケール 34インチ(864mm)のものを選べば基本OKです。

そんな人もいるだろうということで、分かりやすく表にしてみました!

| 使う人 | スケール名 | ベースの長さ | 特徴 |

| お子様 | ショートスケール | 30インチ(762mm) | ・ベース自体かなり小さめ ・対応する弦があまり売ってない |

| 女性や手が小さめの人 | ミディアムスケール | 32インチ(812mm) | ・対応する弦があまり売ってない ・流通が少なめ |

| ほぼ全人類 | ロングスケール | 34インチ(864mm) | ・基本このスケールで作られている ・弦選びの自由度がある |

| ダウンチューニングしたい人 | スーパーロングスケール | 35インチ(885mm) | ・手が小さい人はかなり弾きにくい ・専用ケースじゃないと持ち運びできない |

こうみると、ロングスケール以外は使う人が限られたり、デメリットがあるのが分かりますね。

そのため、デメリットが少ないロングスケールを選んでおけば間違いはないということです。

※それぞれにメリットもありますが、今回は初心者の人に向けた記事なので細かいところはまたの機会に。

スタンダードスケールとかでいいじゃん…って思っちゃいます

女性の方だと手が小さめでロングスケールだと弾きにくい、となることもありますが、女性のプロベーシストでもロングスケールを使用している人がほとんどです。

ベース選びの自由度を考えると、ロングスケールを1本目に選んで練習したほうが無難だと思います。

ただ、自信の無い方は面倒ですが、一度店舗に行ってロングスケールのベースを触ってみたほうが良いかもしれません。

ネット上でのスケール長の見分け方

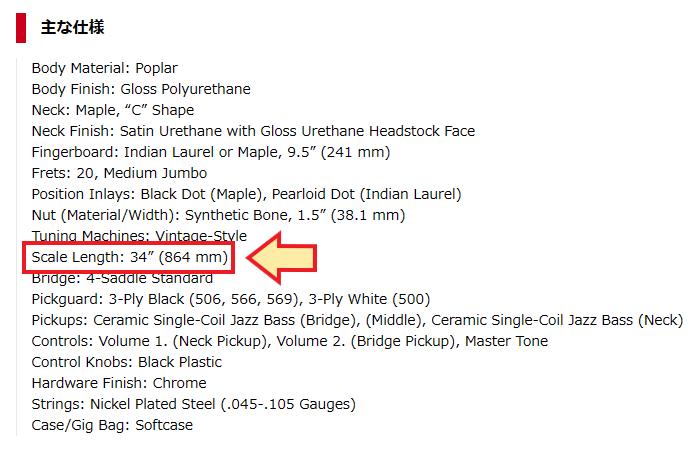

それでは、実際のネット通販の画面でどこを確認すればいいか、一緒にチェックしていきましょう!

今回は石橋楽器オンラインさんで出品しているベースを例に見ていきます。

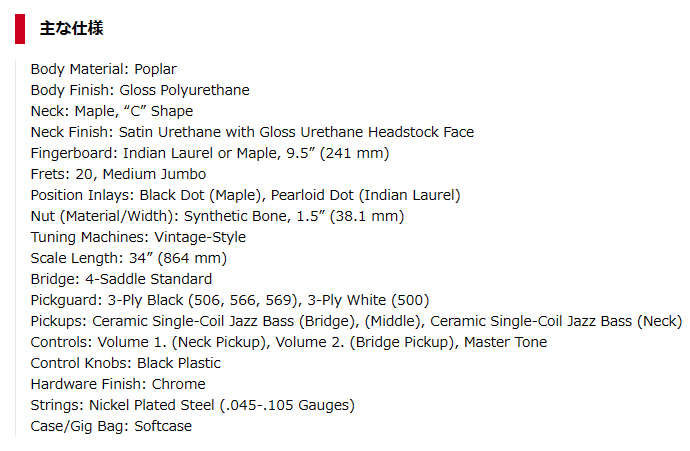

商品ページを開くとベースの写真や価格等が表記されてますが、ここから下にスクロールしていくと、下記のような仕様の詳細説明分が必ず掲載されています。

ここから、ベースの長さがどのくらいかを確認することができるのですが、どこに記載されているでしょう?

こんな人も大丈夫!

ベースの長さだけなら、見るのはここだけ見ればOKです。

Scale Length(スケールレングス):34”'(864mm)と表記されてますね。

これが、スケール長が34インチの864mmですよ、という説明になります。

先ほどの表を見返してみましょう!

34インチ(864mm)はロングスケールというのが分かりました!

このベースなら一般的な長さなので、買って後悔することはないでしょう。

⑥パッシブかアクティブか

まーた横文字か、という声も聞こえてきそうですが、続いての見極めポイントは「パッシブかアクティブか」です。

パッシブ・アクティブとは?どっちを選ぶべき?

まず、パッシブとアクティブが何を意味しているか説明します!

それぞれを和訳すると、

- パッシブ(Passive) = 受動的

- アクティブ(Active) = 積極的

このような意味になります。

簡単に言ってしまうと、パッシブは弦の音をそのまま拾う(受ける)のみですが、アクティブは弦の音を拾ったら、自分好みに(積極的に)低音を強くしたり、高音を強くしたりできます。

確かに、アクティブベースにはメリットがたくさんあります。

ただし、私としては初心者の方はパッシブベースを選ぶことをオススメします。

アクティブベースのメリットは、先述した通り、自分好みに音のキャラクターを変えることができます。

これをイコライジング(EQ)といい、その部品をプリアンプと呼びます。

ただし、プリアンプを使用するにはパワーが必要になります。

つまり、電力が必要なんですね。

電力を作るには、ベース本体では発電できませんから、電池を使用します。

アクティブベースの裏側を見ると蓋があり、そこには電池が入っているのです。

当然電池を使用するわけですから、電池切れもいずれ訪れます。

すると、音が割れてしまったり、ノイズが乗ったりしてしまいます。

これがライブ中とかに起きてしまうと、非常に悲惨です…。

そのため、電池切れが起きないように定期的に電池を変えたりしなければならないという面倒さもあります。

そして何よりオススメしない理由は、「初心者のうちはアクティブベースのメリットを使いこなせないから」です。

アクティブベースのメリットを活かすのは、ベースをしっかり弾けるようになって、「こういう音をこういう時に出したい!」という明確な理由が出てきてからになります。

初心者のうちは、とにかく曲が弾けるようになるために基礎練習が必要です。

その基礎練習の中には、「低音をコントロールできるようになる」みたいな練習法は一切無いのです。

そのため、正直アクティブベースを買っても、しばらくはイコライジング機能をほとんど使わずに終わる可能性が非常に高いのです。

それなら、電池切れのリスクを背負ったり、定期的に電池を変える面倒がないパッシブベースの方がメリットがあると思いませんか?

このことをしっかり念頭に置いて、ベース選びをしましょう!

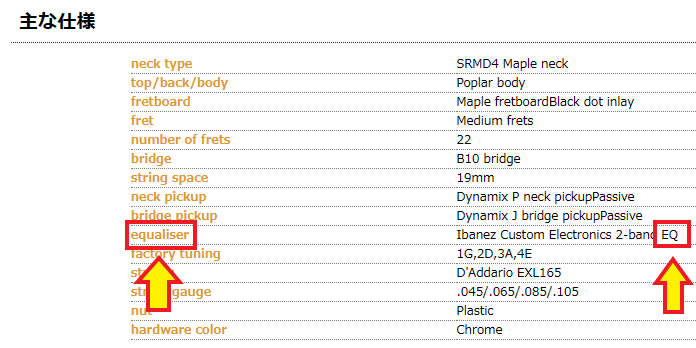

ネット上でのパッシブ・アクティブベースの見分け方

それでは、ネット上でどのようにパッシブとアクティブを見分けるか説明します。

まず見た目から見分ける方法です。

それは、先述しているようにベースの裏に電池用の蓋があれば、アクティブベースです。

中には写真が少なく、裏側が確認できない商品もあります。

その時は、仕様の詳細を確認してみましょう。

このように、equaliser(イコライザー)という文字があったり、「EQ」という文字があったりすればアクティブベース確定です。

反対に、この文字がなければパッシブベースとなりますので、初心者の方はこだわりなければ、パッシブベースを探すようにしてみてください!

⑦フレットが付いているか

いよいよこれで最後のチェック項目です!

最後は「フレットが付いているか」です。

フレットの説明と役割

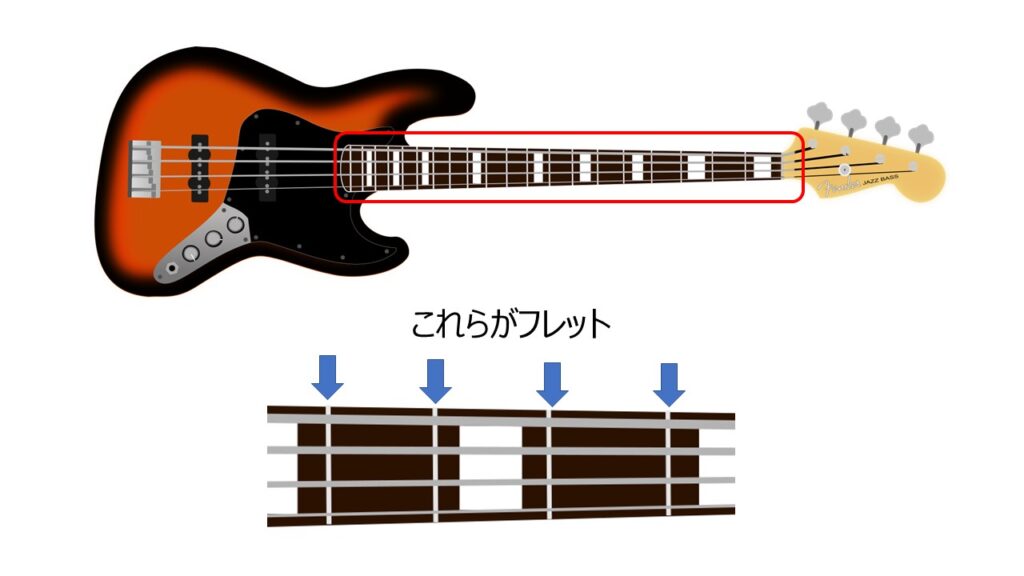

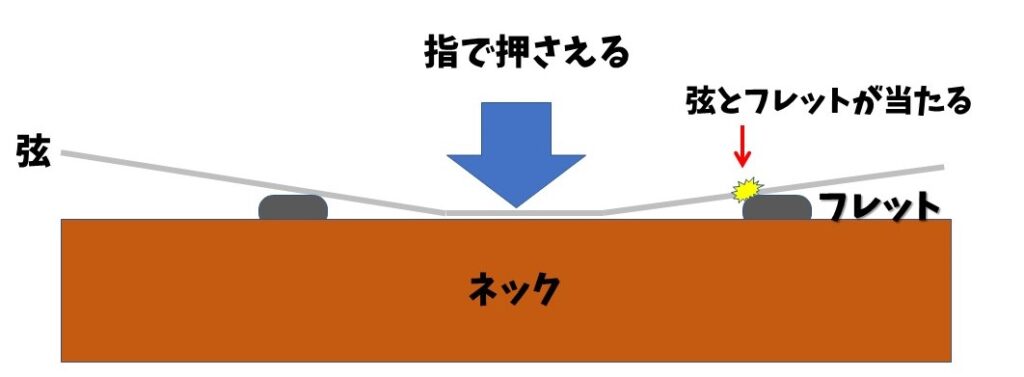

フレットとは、ネックの弦側にある銀色のマークのようなものです。

ネックを真横から見ると、鉄の棒のようなものがポコッと盛り上がっているのが分かります。

これがフレットです。

ベースなどの弦楽器は、弦を指で押さえる場所によって音が変わります。

フレットの役割としては、音の変わり目がここからですよ、と分かりやすく印をつけてくれています。

あと、弦を押さえると音が鳴る仕組みとして、弦を押さえると弦はフレットに当たります。

ここでしっかりと弦がフレットに押し付けられることによって、芯の通った輪郭のある音になります。

きちんと音の面でもフレットは役割があるのです。

だいたいのベースにはこのフレットが打たれていますが、中にはフレットが無いベースもあります。

それを「フレットレスベース」といいます。

そう、例えば4弦の3フレットを押さえたいのに、フレットが無いからどこを押さえていいか分からない、という致命的な状態に陥ってしまいます。

そのため、ベースを選ぶ時には必ずフレットが付いているベースを選ぶようにしましょう。

ネット上でのフレットレスベースの見分け方

では、フレットレスベースを選ばないようにするには、ネットの画面でどこを気を付ければよいのでしょうか?

まずは写真での見た目です。

これはフレットが無いのが見てすぐ分かるので、問題ないですね。

フレットが無いとこんな感じの見た目になります。

普通のベースを見てるとなんか物足りなさがすごいですよね(笑)

それでは、下のベースはフレットレスベースでしょうか?

いや、ネックに印ついてるやん…って思った方もいらっしゃると思いますが、確かに印はついています。

ただ、これはあくまでネックに描いてあるだけです。

フレットは打たれていません。

そのため、音の変わり目は目で見て分かるうえ、弦を押さえた時にフレットに当たらないので、丸みを帯びたような音になります。

コントラバス等のジャズに使われるような音です。

なので、ロックやポップスには向いてません。

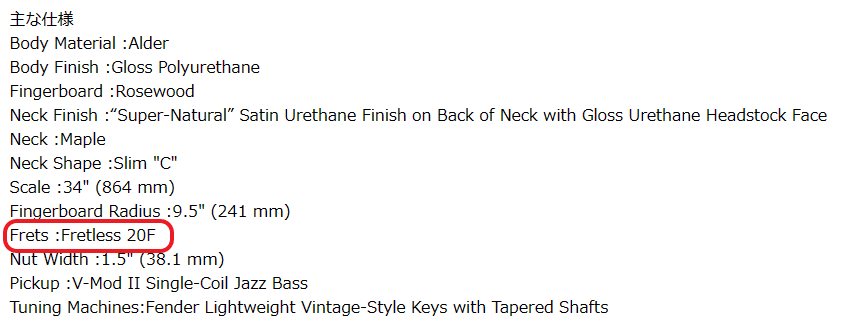

それでは、このような見た目で判断できない場合は、フレットレスかどうかはどこで確認すればよいでしょうか?

実際のネット画面で確認してみましょう!

こちらの画面はイシバシ楽器オンラインさんの商品ページになります。

フレットレスのベースだと、商品ページのタイトルには必ずといっていいほど「フレットレス」「Fretless」という単語が入っています。

また、商品仕様説明にもフレットレスだと書かれています。

ベース選びをしていてフレットレスが出てくる頻度はそこまで高くはないですが、知らずに購入して後悔しないようにしっかり商品情報は確認しましょう!

まとめ

今回は、ベースをネットで買う時の確認すべき点・注意点を解説しました。

確認項目は下記7項目です。

これらをしっかり確認すれば、購入して失敗することはありません!

ベースというのは大きな買い物です。

皆さんの大事な相棒となりますので、後悔しないようにちゃんと確認して、最高なベースライフを満喫してくださいね!

①新品か中古か

絶対にこのベースでないと嫌だ!というこだわりが無いのであれば、新品での購入をオススメします。

中古品は値段的には安くなりますが、その分故障や不具合のリスクが高まります。

修理代がかさみ、結果新品よりも高くなってしまったりする可能性もあるので、特に初心者の人は新品を購入しましょう。

②弦の本数

ベース弦のスタンダードは4弦です。

そのため、ひとまず4弦ベースを選んでおくことをお勧めします。

多弦ベースは下記のようなデメリットがあります。

特にこれからベースを始める人は、弾きやすい4弦ベースが一番良い選択です。

このデメリットも受け止め、音域を広げたい人は多弦ベースを検討してもよいでしょう!

③右利き用か左利き用か

ベースの音量等を調整するノブが右側にあるのが右利き用、左にあるのが左利き用です。

ベースは基本右利き用で作られているので、ベース選びの自由度を考えると、左利きの人も右利き用のベースを選んで練習したほうがよいかなと思います。

④座って弾ける形状か

ベースの中には特殊な形状をしている変形ベースというものがあります。

ベースを練習する時は基本座って練習するので、変形ベースを選ぶと座った時にベースが固定できずにまともに練習できない場合があります。

これから練習し始める初心者の方は、無難なジャズベースやプレシジョンベースを選ぶことをオススメします。

⑤ベース本体の長さ

ベースには下記のように長さの違いがあります。

| 使う人 | スケール名 | ベースの長さ | 特徴 |

| お子様 | ショートスケール | 30インチ(762mm) | ・ベース自体かなり小さめ ・対応する弦があまり売ってない |

| 女性や手が小さめの人 | ミディアムスケール | 32インチ(812mm) | ・対応する弦があまり売ってない ・流通が少なめ |

| ほぼ全人類 | ロングスケール | 34インチ(864mm) | ・基本このスケールで作られている ・弦選びの自由度がある |

| ダウンチューニングしたい人 | スーパーロングスケール | 35インチ(885mm) | ・手が小さい人はかなり弾きにくい ・専用ケースじゃないと持ち運びできない |

この中で選ぶべきは「ロングスケール」です。

ベースの基準はこのスケールで作られているので、デメリットがほとんどないためです。

ネット上の確認方法として、商品説明のページを確認すると、インチ数や弦長が何mmかを記載しているので、上の表を見ながらロングスケールなのかを確認しましょう。

⑥パッシブかアクティブか

アクティブベースとは、電源駆動のプリアンプがベースに搭載されているモデルのことを指します。

ライブで積極的に音作りをしたい人はアクティブベースを選んだ方がいいですが、電池切れを気にしないといけないデメリットもありますので、こだわりが特になければパッシブベースを選ぶことをおすすめします。

ネット上での確認方法として、ベース本体の後ろに電池を入れるための蓋が付いていたり、商品説明部に「EQ」や「プリアンプ」という単語が入っているとアクティブベースになります。

⑦フレットが付いているか

ベースの中にはフレットが付いていないフレットレスベースというものがあります。

フレットレスベースは独特な音ですし、きれいな音を出すのも難しいので、基本はフレットがあるベースを選びましょう。

見た目でフレットが無いベースか、商品説明に「フレットレス」という表記があるものは避けたほうが良いです。