このブログでは、ベースをこれから始める人やベース初心者の方が役立つような情報を発信しています!

今回の記事からシリーズ化します!

その名も「脱・初心者ベーシスト編」!!

ベースを買ってこれから頑張って練習しようと思っているあなたに、ベースの基礎からちょっとした応用、音楽理論まで、ベース歴10年超えの筆者がどこよりもわかりやすく解説します!

記念すべき第一弾は「ベースの役割やパーツについて」です。

最初にベースのことを詳しく知っておくと、ベースのことをもっと好きになって練習にも身が入ると思いますよ!

まだベースを買ってないよ!という人は、下記の記事を見てベーシストデビューしちゃいましょう!

ベースの役割

まずは、ベースの役割について説明します!

ベースの音ってスマホのスピーカーで聴くと聞こえないし、よくギターに間違われるし、正直目立ってないなーって思うこともあると思います。

そんなベースですが、どんな役割があるか知っていますでしょうか?

ベースはいわゆる「弦楽器」という分類に入ります。

ギター、バイオリン、三味線とかの仲間です!

ベースは、音が他の弦楽器よりも低いのが特徴になります。

一見、地味に思われがちなベース。

しかし、実は曲の中でめちゃくちゃ重要な役割を果たしているのです!

それは、曲に音の厚みや迫力を持たせることができるというところです。

よく分からないと思った人へ、同じ曲のベースがあるパターンと無いパターンの2パターンを用意してみたので、ひとまず下の2つを聴き比べてみてください!

・ベースあり

・ベース無し

そうなんです。

ベースが無くなるだけで、こんなにも曲の迫力が激減してしまうのです!

まさにベースという名前の通り、ベースの音は楽曲の土台となる効果を持ちます。

聴いてもらってよく分かっていただいたかと思いますが、ベースは楽曲の要!

ベースが無いと曲が成り立たないと言われるくらい重要な楽器なのです。

※例で聴いてもらった曲が気になったというお目が高い人は、YouTubeにフルでアップしているのでよかったらチェックしてください(笑)

ベースのパーツ解説!

ベースの役割を知ったところで、次はベースを構成しているパーツについて説明しましょう!

ベースは色んな部品(パーツ)が集まって1本のベースができています。

それぞれのパーツの名前や役割を理解して、ベースについて詳しくなりましょう!

今回の解説に使う写真は、筆者の愛用ベース「ATLIER ZのM265」を使って解説します〜

ボディ

まずは、ベースの大部分である「ボディ」を説明します!

ベースのボディは木でできていることがほとんどです。

木、とはいっても実は色んな木材で作られており、「アッシュ」「アルダー」「バスウッド」等の種類があります。

ボディに色んな木材を使用する理由は、木材によって音の特性が変化するからです!

音の特性というのは、同じ音を弾いてもアッシュ材は高音域(ハイ)がきれいに聞こえやすかったり、中域(ミドル)の音が通りやすかったりと、その木材ならではの特徴があるということです。

弦

続いては「弦」について説明します。

ベースという楽器は、基本4本の弦が張られているものがスタンダードになっています。

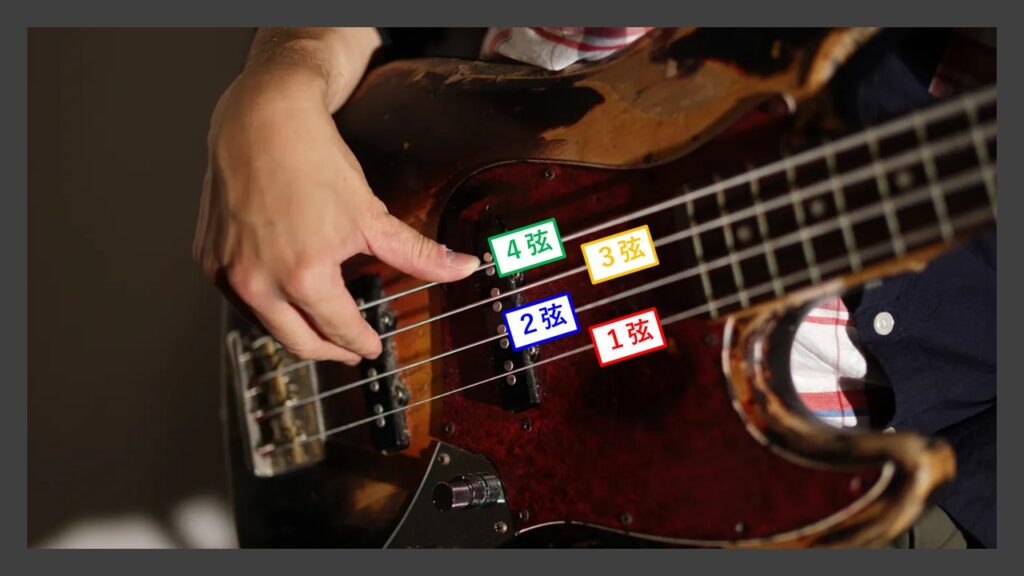

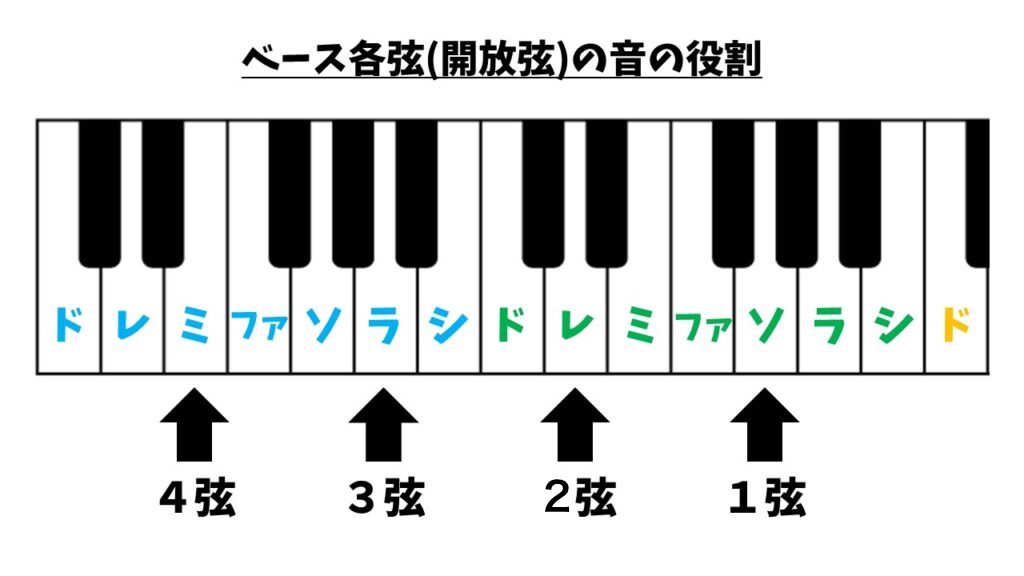

これらの弦は数字で割り振られており、弾く体勢(↓の写真の体勢をイメージしてください)の手前側から順に4弦・3弦・2弦・1弦と数字が下がっていきます。

そして、弦の太さもそれぞれで異なっており、4弦が最も太く、1弦に向かうに連れて徐々に細くなっています。

これは、各弦それぞれに「基準としてドレミファソラシドの中からこの音を鳴らしてね」という役割があるからです。

ちなみに、この基準な音というのは、弦を押さえずに弾いた時に鳴る音です。

これを「開放弦」といいます。

4弦の開放弦が「ミ」の音になる、ということですね。

このあたりはその内詳しく説明するので、今回は「ふーん」くらいに思っておいてください。

ネック

続いては「ネック」について説明します。

文字通り、ベースの首の部分のパーツです。

断面は楕円のような形になっていて、平らになっている面は「指板(フィンガーボード)」といいます。

こちらもボディ同様、「メイプル」や「ローズウッド」といった木材で作られており、木材の違いによって音の特性が変わります。

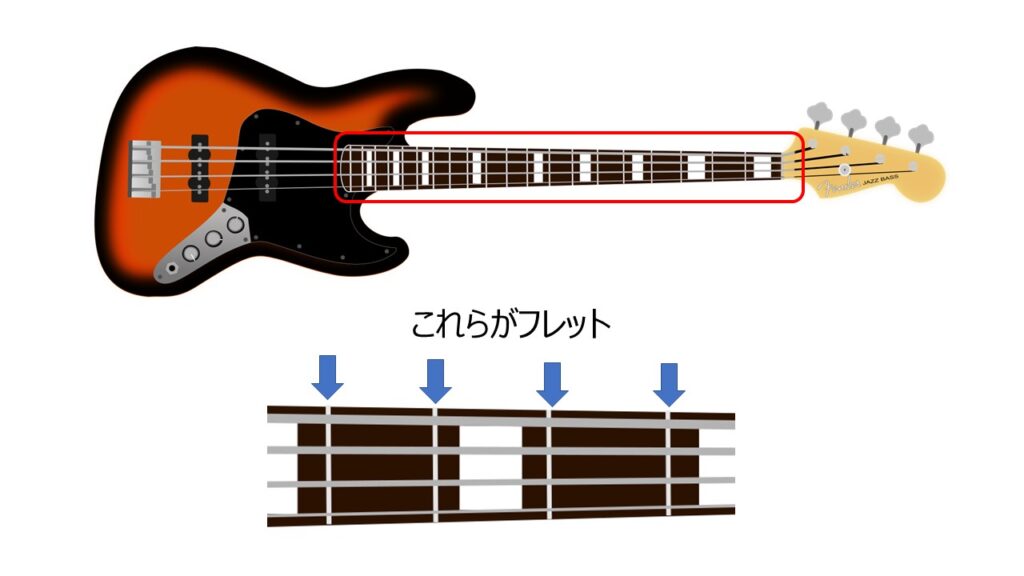

また、指板には「フレット」が打ち込まれています。

フレットとは、ネックの弦側にある銀色のマークのようなものです。

ネックを真横から見ると、鉄の棒のようなものがポコッと盛り上がっているのが分かります。

ベースなどの弦楽器は、弦を指で押さえる場所によって音が変わります。

フレットの役割としては、音の変わり目がここからですよ、と分かりやすく印をつけてくれています。

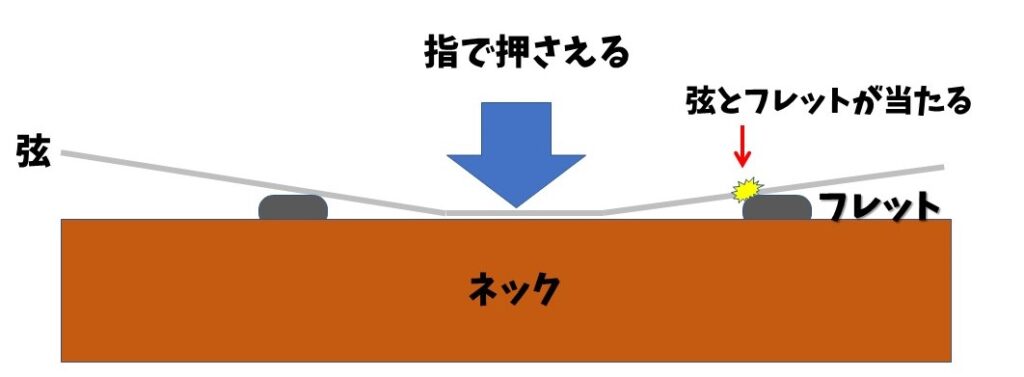

あと、弦を押さえると音が鳴る仕組みとして、弦を押さえると弦はフレットに当たります。

ここでしっかりと弦がフレットに押し付けられることによって、芯の通った輪郭のある音になります。

きちんと音の面でもフレットは役割があるのです。

ヘッド

続いては「ヘッド」について説明します。

こちらも文字通りベースの頭の位置にあるパーツです。

ネックと一体化しており、弦が巻き付いていますね。

ブランドロゴがプリントされているのが主で、いわばベースの顔となる部分です。

ヘッドには色んなパーツが付いていますので、それぞれの役割についても説明します!

ペグ

ヘッドに着いているパーツその①「ペグ」です。

弦が巻き付いていて、このペグをつまんで回すことで、弦を緩めたり締めたりできます。

弦を緩めると音が低くなって、逆に締めると音が高くなるという仕組みです。

ペグを回して緩めたり締めたりして、前項で記載した開放弦を決められた音(基準の音)に合わせることで、音が狂わずに演奏できます。

これを通称チューニングといいます。

つまり、ペグは練習含め、演奏前には必ず実施するチューニングに必要不可欠なパーツです!

ナット

ヘッドに着いているパーツその②「ナット」です。

ヘッドとネックの境目にあるナット。

演奏中に弦がズレて外れないようにストッパーのような役割を持っています。

そのため、ペグで弦を巻いていっても、弦が正しい間隔でまっすぐ並んでいる状態を保った状態で締めることができます。

基本は牛の骨でできていますが、こちらも音に影響するため、こだわる人はナットを別の材質のものに変更する人もいます。

ピックアップ

続いては「ピックアップ」について説明します。

ピックアップは弦を鳴らした時に出た音を拾って、電気信号に変換してシールド(アンプやオーディオインターフェースとベースを接続するケーブル)に伝える役割があります。

例えると、皆さんカラオケに行った時にマイクを使いますよね。

あのマイクも皆さんの声を拾って電気信号に変換し、DAMやJOYSOUND のあの機械を通じてスピーカーから音が出る仕組みになっています。

ここでいうマイクの役割が、ベースのピックアップと同じ役割になります。

ほとんどの人はベースを始める時にエレキベースを購入すると思いますが、その「エレキ」の部分はこのピックアップが担っているということになります!

ピックアップにもシングルコイル、スプリットコイルなど色んな種類があり、それぞれで異なる音の特徴があります。

ピックアップを詳しく解説すると長くなってしまうので、また別記事で詳細に解説しますね。

筆者のベースはジャズベースなので、シングルコイルになります。

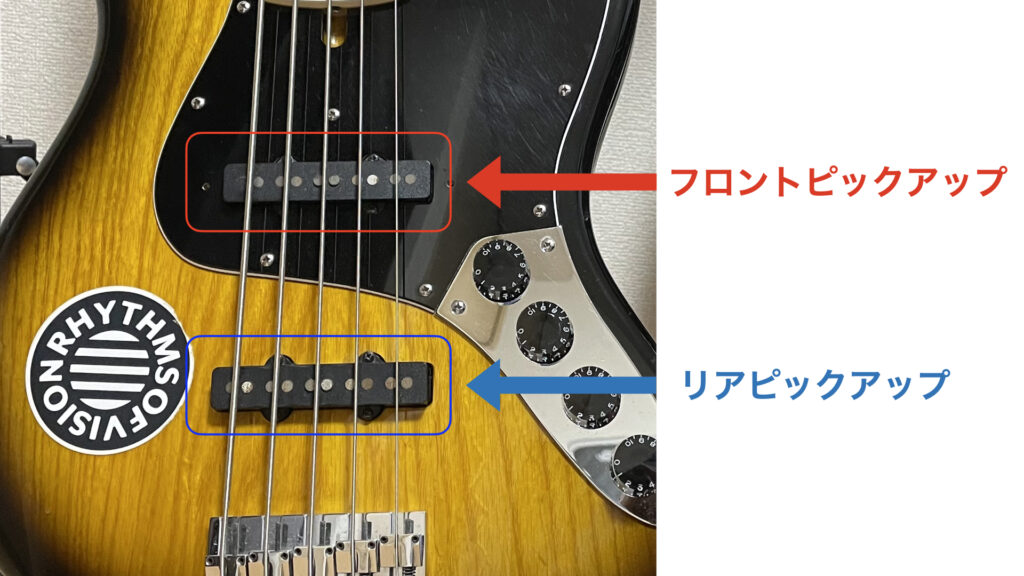

特徴として、ピックアップが上下に2つ付いています。

上側が「フロントピックアップ」、下側が「リアピックアップ」です。

ジャズベースの場合は、フロントピックアップで拾ったネック寄りの音と、リアピックアップで拾ったブリッジ寄りの音をミックスできるのが特徴です。

それでは、それぞれのピックアップの音がどんな音かを聴いてみましょう!

フロントとリアがミックスされた音

いわゆるスタンダードなジャズベースサウンドです。

低音域から高音域までバランスが取れています。

フロントのみの音

フロントピックアップは粘りがあり、低音にコシがあるサウンドが特徴です。

リアのみの音

リアピックアップは輪郭があり、スッキリとしたサウンド。一音一音がはっきりしているのが特徴です。

コントロールノブ

続いては「コントロールノブ」について説明します。

ここではパッシブのジャズベースを例にご説明します!

筆者はアクティブベースしか持っていないので、ここからの画像はお借りしたものになります。

↓パッシブベース・アクティブベースの説明はこちらの記事をチェック

コントロールノブとは、ベースのボディに何個か付いている、触るとクルクル回る丸い突起物です。

役割としては、ピックアップで拾った音を自分の好きなように、瞬時に手元で調節できます。

…といっても分かりにくいので、実際に順番にご説明しましょう!

フロントピックアップボリュームノブ

一番ネック側のノブは、フロントピックアップで拾った音の音量(ボリューム)を調整できます。

時計回りに回すとボリュームがアップし、反時計回りに回すとダウンします。

主な使い方としては、リアピックアップの音をメインにしたい時に、ボリュームを絞ったりします。

また、全体のボリュームを下げたかったり、ミュート(音を消すこと)したい場合は、リアピックアップボリュームノブも一緒にボリュームを絞る必要があります。

リアピックアップボリュームノブ

真ん中のノブは、リアピックアップで拾った音の音量(ボリューム)を調整できます。

時計回りに回すとボリュームがアップし、反時計回りに回すとダウンします。

主な使い方としては、フロントピックアップの音をメインにしたい時に、ボリュームを絞ったりします。

また、全体のボリュームを下げたかったり、ミュート(音を消すこと)したい場合は、フロントピックアップボリュームノブも一緒にボリュームを絞る必要があります。

マスタートーンノブ

一番ブリッジよりのノブは、トーンと呼ばれる高音域を調整できます。

時計回りに回すと高音域が強調したバキバキしたサウンドになり、反時計回りに回すと角が取れた丸みのある優しいサウンドになります。

主な使い方としては、かっこいいロックやパンク、スラップ奏法をしたい時はトーンをMAXに(フルテン)、バラードなどの優しい曲調を弾くときは少しトーンを絞ります(トーンカット)。

ジャック

続いては「ジャック」について説明します。

ジャックとは、ベースとアンプを繋ぐシールドの先端(フォンという端子)を指す穴です。

上の写真のように金属のプレートを返して付いているパターンと、↓の写真のようにボディに直接埋め込まれているパターンの主に2種類があります。

ジャックは頻繁にフォンを抜き差しするので、音が出なくなったら一番先にジャックの故障を疑いましょう!

ブリッジ

続いては「ブリッジ」について説明します。

ブリッジは、ベース表側の一番お尻の部分に付いている金属のパーツです。

弦を支えながら、弦の振動をボディに伝える役割があります。

また、弦高(ボディ&ネックと弦との距離)の高さを調節できたりします。

弦高について

弦高は弾きやすさに直結します!

弦高が低いと弦を押さえる力が少なくて済むので、指が動きやすくなり結果的に弾きやすくなります。

ただし、ネックとの距離が近くなるので、ネックと弦があたるカチカチ音が目立ってしまいます。

逆に弦高が高いと、音が太くなりはっきりとした印象の音になります。

その代わり、弦を押さえる力は必要になるので、指にかかる負担は大きくなります。

ブリッジの音への影響

ベースというのは、弦の音をピックアップで拾いますが、実は音としてはそれだけではなく、ブリッジから伝わる振動がボディを返して振動(共振)することで鳴る音も拾っています。

前述した、ボディの材質で音が変わるというのはそれが仕組みだったのです!

振動の橋渡しとなるパーツなので、ブリッジも種類によって音への影響はそこそこあります。

重量が軽いブリッジを選ぶと、よりボディの共振音が伝わりやすくなります。

ただし、鳴らした音の伸び方(サスティーン)が縮んだりするので、交換する時は今のブリッジに対して重量がどれくらい変わるか?が重要です。

ストラップピン

最後に説明するパーツは「ストラップピン」です!

ベースのボディの先端と後端に付いてる突起物です。

ベースを立って弾きたいときは、ストラップと呼ばれる肩にかけるためのアイテムが必要です。

そのストラップをボディに付けるために、ストラップピンにストラップを引っ掛けます。

まとめ

脱・初心者ベーシスト編!

第1弾はベースとベースのパーツの役割を知ろう!という内容でしたが、いかがでしたでしょうか?

ベースのことを知っているか知らないかでは、上達の早さに大きく影響します。

この記事を最後まで読んだ人は、脱・初心者の道を一歩進んだということです!

ここからシリーズ化して記事を更新していくので、ぜひお付き合いくださいませ!